一、实施背景

(一)基于家校共育痛点的理性回应

“双减”政策出台后,家校共育愈发受到关注,良好的家校合作关系,对学生的健康成长和全面发展起着至关重要的作用。但在现实生活中,家校共育合作过程中出现诸多痛点——教师缺乏家庭教育指导的专业知识、家校合作内容和形式单一、家校职责模糊不清等,这些痛点严重影响家校关系的构建、阻碍家校合力的发挥。由此可见,家校共育是当今时代的重要课题,也是未来时代的长远课题。

(二)基于区域、学校育人目标达成的现实需求

我校长期以来非常重视家长群体,通过学校顶层架构,建立健全了家校共育的完备体系和工作机制。“双减”政策出台后,学校聚焦教育新问题、家长新焦虑、学生新需求,精准施策,探索性开展了一系列家庭教育工作:通过成立家校“共育联盟”、开办森林课后“云课堂”、组织“周末亲子研学旅行”三项措施落实双减,聚合家长力量,营造了良好的家校共育生态。

(三)基于解决班级现状的迫切需要

二年级上半学期接手本班时,我发现,整个班级学生凝聚力不足,班级归属感不强,班级发展方向模糊;学生家长考虑的多是个体发展需求,各行其路,共育意识欠缺,对班级发展主要以听众、志愿者的角色出现,同时家长又对新班主任是否能够真正管理好班级持观望、怀疑的态度。因此,改变班级现状,打消家长的疑虑,培养和提升家校双方的共育意识,势在必行。

二、实施理念

在学校“生态德育”的熏陶下,根据“树根置本、自在生长”的办学理念,结合班情与学情分析,聚焦打造“热情、团结、向上、共生”的“石榴班级”,以“榴红似火,籽籽同心”为班级价值导向,引导学生、家长践行“像石榴籽一样紧紧抱在一起”的行为准则,探索和创新家校协同共育新路径。通过完善“家校共育”机制、开展“家校共育”活动,创建“家校共育”课程,实现家校从紧密配合到协同共建,有效指导家长开展家庭教育,改善家长教育方式,促进学生全面发展和健康成长。

三、实施内容或过程

为统一家长认识,促进目标趋同、家校联动,我以开学第一次家长会为契机,聚焦班级现状问题、聚焦家庭教育痛点,聆听家长心声,知悉家长看法。从沟通中我了解到,大多家长并不是不想关心班级发展,而是不知道从何处关心。受教育“内卷”裹挟,除了关注孩子的学习,奔波于各大培训机构,家长不知道从班级出发,能为孩子做些什么。了解家长困惑后,我组织全班家长针对班级建设进行专项讨论。和家长共商共议后,在打造班级文化特色的基础上,将共育工作细化为三大模块,包括制度建设、活动建设、课程建设,以此打造家校共育新格局,增强班级的凝聚力和向心力,助力孩子成长。

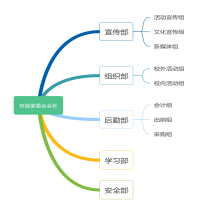

(一)健全机制,栓紧家校共育联系带

班级家委会是学校家委会的基础,班级家委会工作的针对性和实效性直接影响着学校家委会工作。为此,在学校三级家校协进会管理机制下,进一步完善班级家委会组织机构,以班级为主体,构建“一长五部制”家校共育联盟(见图1),创新家委会委员目标管理责任制,设置“五个工作部”,把工作重点落实到班级具体事务中;家委会工作实行活动小组制。同时,完善相关工作机制,如《家长公约》《班级家委会规章制度》《家长志愿服务制度》《家长辅助教学制度》等,真正做到制度规范化、内容具体化,进而让家委会工作常态化、主动化。

图1“一长五部制”家校共育联盟

(二)整合融通,打好家校共育组合拳

“教书育人细微处,学生成长活动中。”活动是实现育人的重要载体,活动设计、活动开展、活动体验的全过程都有着丰富的育人元素和育人价值。为保证育人目标的高效达成,通过与学校活动整合,在班级开展多彩活动,增强家校共育合力,实现家校“同向”“同心”的育人格局。

1.“智慧吧”

班级特设“智慧吧”栏目,组织家长通过“线上+线下”的方式开展“智慧谈谈吧”活动,家长可自选主题分享教育案例,将家庭教育智慧和经验在班级共享。同时,在班级群建立“智慧悄悄吧”,家长可匿名在群里提出教育困惑,教师、家长集群体之力帮助家长解决困惑。

通过“智慧吧”栏目,家家闭环壁垒被打破,促进家家交互、家家共享、家家共生。

2.“研学吧”

学校设有“红领巾探英雄城”少先队校外研学课程,课程主要以弘扬红岩精神,传承红色基因为价值追求,通过“导学—行学—展学”的三学模式,强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造,引导少年儿童从小学先锋,长大做先锋,同时在研学中,引导少年儿童砥砺品格,增长本领,提升素养,努力实现德、智、体、美、劳全面发展。

为帮助家长和孩子了解该课程,有序开展研学活动,在家长会上,我系统地向家长介绍了该课程的结构及实施方式,并让孩子提前准备,在家长会上展示“两节”案例,帮助家长和孩子们理清课程实施步骤,具体如下:

(1)分析学情,确立主题。基于学情、班情、家校育人需要等多方面分析,制定适合本小组的研学主题。

(2)设计任务,制定攻略。确定研学主题、目标及任务,针对活动设计制定相应研学攻略。

(3)小组分工,做好准备。班级内发布主题,学生收集、整理资料,做好研学准备。

(4)共同探究,亲子实践。针对研学主题,在家长带领下,学生开展研学,并记录研学过程和实践收获。

(5)成果展示,多方评估。学生分组汇报展示自己学习、实践所得。

学生、家长、老师针对学习效果、展示效果进行共同评价,达到学生学习借鉴、反思修订的目的,为之后的研学设计、准备、实施做支撑。

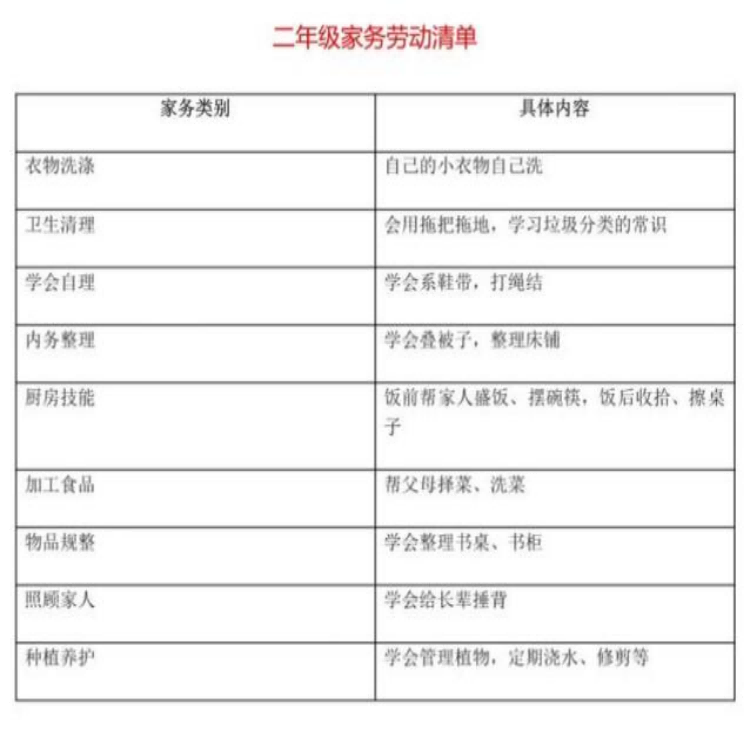

3.“劳动吧”

在家庭中,班级还开展了家政服务实践活动,开发了本学年必做家庭劳动清单,引导学生做生活的主人;开展了班级家庭布置“云游”活动,孩子们巧手装扮自己的小家,并将卧室、书房、阳台等居家布置的图片分享到班级群里,全班同学相互学习、相互交流、相互参观、相互促进、相互评价。让布置美丽的居家环境成为孩子自主劳动的乐土,培养学生“为自己服务”的劳动意识,同时也加强生生互动和家家互动。

图2 二年级家务劳动清单

(三)生态共创,营造家校教育共同体

由于学生来源地不同,家长的文化背景、工作环境也存在一定差异,这也蕴含着不同的课程资源。在以学生发展需求为宗旨的基础上,尊重、包容家长个体差异和文化背景,鼓励来自社会不同行业、不同层面的家长们参与到《开讲啦!我的爸妈是达人》班本课程开发与实施过程中,调动家长积极性,引导家长从养育者到榜样者、引导者、合作者的角色转变,提升家校共育实效性。

具体实施步骤如下:

1.前期调研,明确需求。聚焦“孩子及家长的兴趣、意愿、资源”等问题设计问卷,准确把握孩子与家长的需求。

2.筛选资源,达成共识。基于数据分析结果,组织家长座谈,共同确立家长课堂开发方向,并将家校社三方资源进行筛选。

3.任务驱动,制定计划。在达成价值共识的基础上,共商共议,将学校教育和家庭教育有机结合,将学生喜好与现实条件相结合,系统构建了班本课程计划,初步明确了两个学生喜闻乐见的“节气食育课程、职业梦享课程”主题班本课程。希望在课程实施中,孩子实现知识、技能、智慧、人格的多维生长,促进家家交互,增强家校联系,让教育空间获得无边界的延展。

4.共同执行,协同育人。以职业课程为例,参与授课的家长有警察、医生、设计师、商人、会计、厨师……他们来自社会的各行各业,在授课时,他们从多角度、多层面将职业道德、职业常识、职业技能、职业规划潜移默化地传递给孩子们。通过该课程的学习,孩子们不仅能得到职业启蒙,还能初步建立职业认知、培养职业兴趣、挖掘职业天赋、启发对孩子未来的思考。

四、实施效果

1.搭建沟通平台,家校育人“有效力”。成立构建“一长五部制”家校共育联盟,形成以班主任为核心的家校沟通网络,构建同向、同心的家校育人共同体新模式。

2.丰富共育形式,家校育人“添活力”。向内发力开展“智慧吧”栏目,向外延伸开展“研学吧”活动,多种共育形式引导广大家长互相学习,交互共生,及时解决家长困惑和难题,更新家长教育理念,推动家庭教育、学校教育、社会教育有机融合,助力孩子健康成长。

3.建立班本课程,家校育人“聚合力”。基于“孩子需求”,以“最适宜于家长主导、学校助力的共育”的班本课程为载体,让家长走进课堂,共同承担起教育孩子的重任,激发家长的主动性和积极性,使家长会真正成为沟通家庭和学校的桥梁。

通过一年的实践,学校共育工作取得一定成效,但我也发现了实施过程中的不足:

1.共育课程应序列化。当前,班本课程重在与学校活动整合,课程建构仅限于一年,未从长远的视野角度建构序列化、规范化的课程体系。

2.共育活动应品牌化。随着班级育人手段多样、育人内容丰富,文化特色逐渐凸显,且在实施过程中不断优化、完善,形成家校共育品牌,增强其操作性与可迁移性,促其辐射推广。

3.共育理念应融合化。教师需进一步主动涉猎、掌握家庭教育专业理论知识,以理论武装头脑,强化专业素养;以理论指导行动,引领家校共育。与此同时,家长也需要在全面了解的基础上,理解学校教育、班级行动、教师作为。在孩子成长道路上,双方基于了解,相互理解,所向同心,才能形成真正的合力。

作者简介

作者梅桂花、刘巧,单位均系沙坪坝区森林实验小学校